Das Chilehaus und seine Geschichte

Schon als Kind war ich vom Chilehaus fasziniert – wie die meisten Hamburger*innen.

1924 galt der schiffsförmige Bau als Wolkenkratzer, heute ist er UNESCO Welterbe. Das Chilehaus hat die Architektur des Expressionismus beeinflusst und viele Künstler*innen und Werbegrafiker*innen der 1920er Jahre inspiriert.

Finanziert wurde das Haus mit den Gewinnen aus dem Salpeterimport aus Chile. Das wirft Fragen auf:

-

Wer konnte mitten in der Inflation dieses riesige Gebäude errichten?

-

Wie waren die Arbeitsbedingungen der Salpeterarbeiter*innen und der Seeleute?

-

Welche Folgen hatte der Salpeterabbau auf die Atacama-Wüste?

-

Was bedeutete der Salpeterexport für Chile?

-

Welche Bedeutung hatte der Salpeterhandel für die Stadt Hamburg?

Mit meiner Chilehaus Saga möchte ich diese Themen mithilfe von Expert*innen aus möglichst vielen Perspektiven beleuchten.

Mein Fund

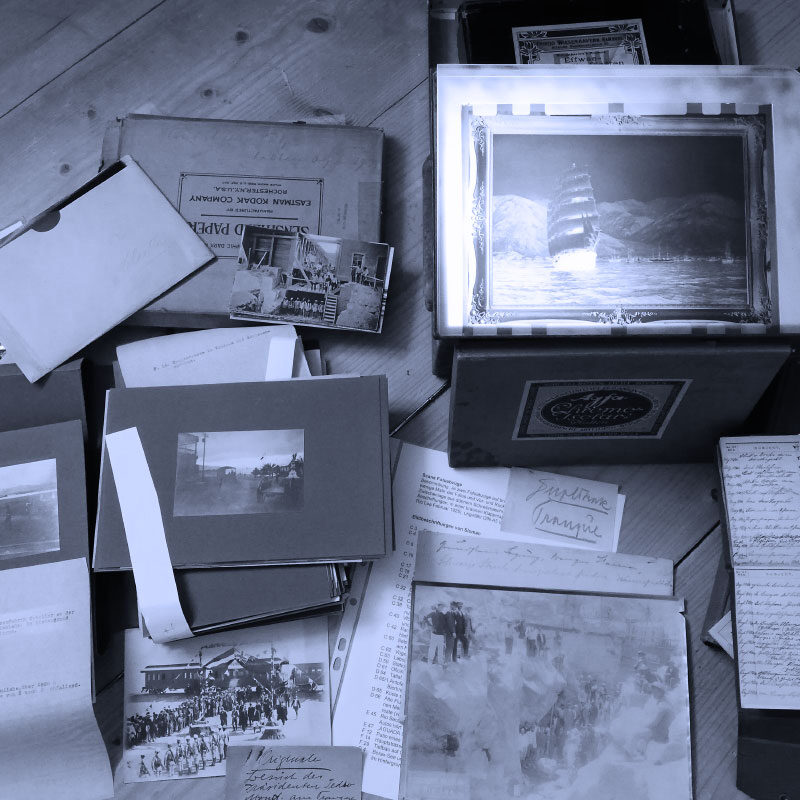

2021 sortierte ich ca. 150 Kartons mit dem Nachlass meines Vaters.

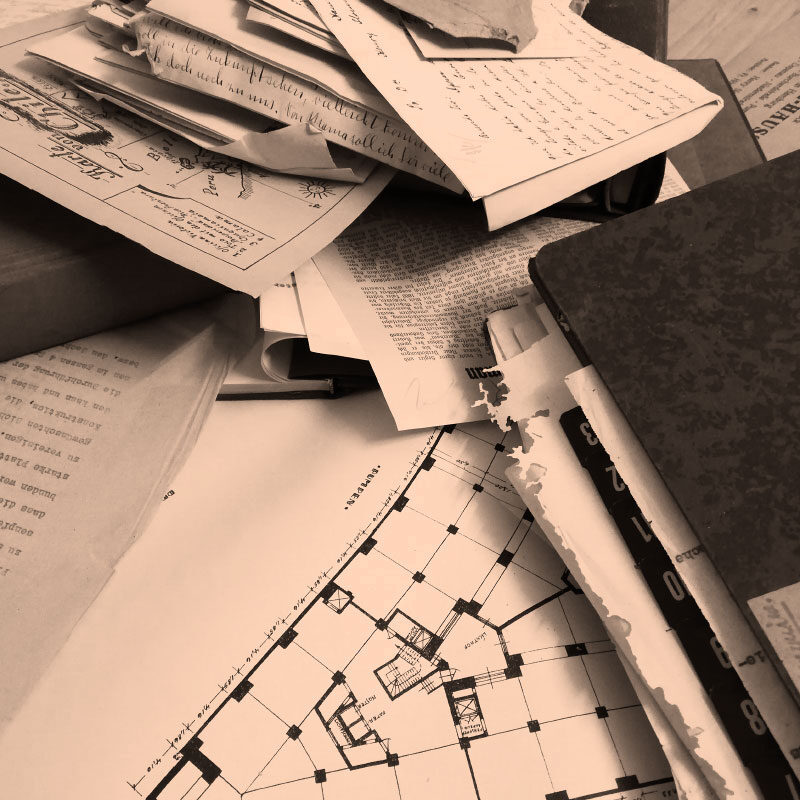

Und ich fand einen Schatz: historische Glasnegative, das älteste von 1870, und zahllose historische Fotografien zu Salpeterabbau und Verschiffung, Filmrollen im Kinoformat und viele schriftliche Aufzeichnungen.

Die Fotografien zeigen nicht nur Industrieanlagen und Maschinen, sondern das Leben in den Salpeterwerken, bei der Arbeit und nach Feierabend. Solche Alltagsfotos waren damals ungewöhnlich, und sie lassen die Geschichte des Salpeters lebendig werden.

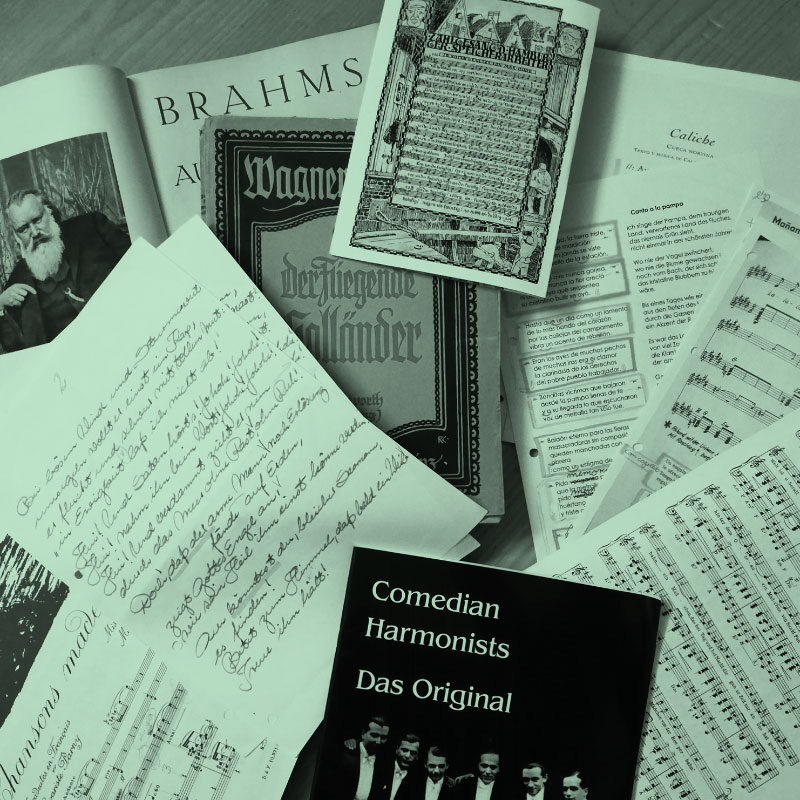

Diese historischen Fotos und Schriftstücke mache ich nun in Deutschland und in Chile der Öffentlichkeit und der Forschung zugänglich. Berichte von Zeitzeug*innen und die Musik der Menschen auf den Fotografien lassen den Zeitgeist der Salpeter-Ära wieder lebendig werden. Integriert wurde das Fachwissen chilenischer und deutscher Historiker*innen / Anthropolog*innen.

Salpeter – das weiße Gold

Salpeter war im 19. Jahrhundert in Europa ein begehrtes Salz. Es wurde zur Herstellung von Sprengstoff für Bergbau, Bau- und Kriegsindustrie benötigt, vor allem aber zur Düngung der durch exzessive Landwirtschaft ausgelaugten Böden. Die Bevölkerungszahlen nahmen beständig zu und nur durch Einsatz von Dünger konnten Hungersnöte vermieden werden. Salpeter musste aus Südamerika importiert werden – unter Segeln auf der gefährlichen Route um Kap Horn.

DAS PROJEKT

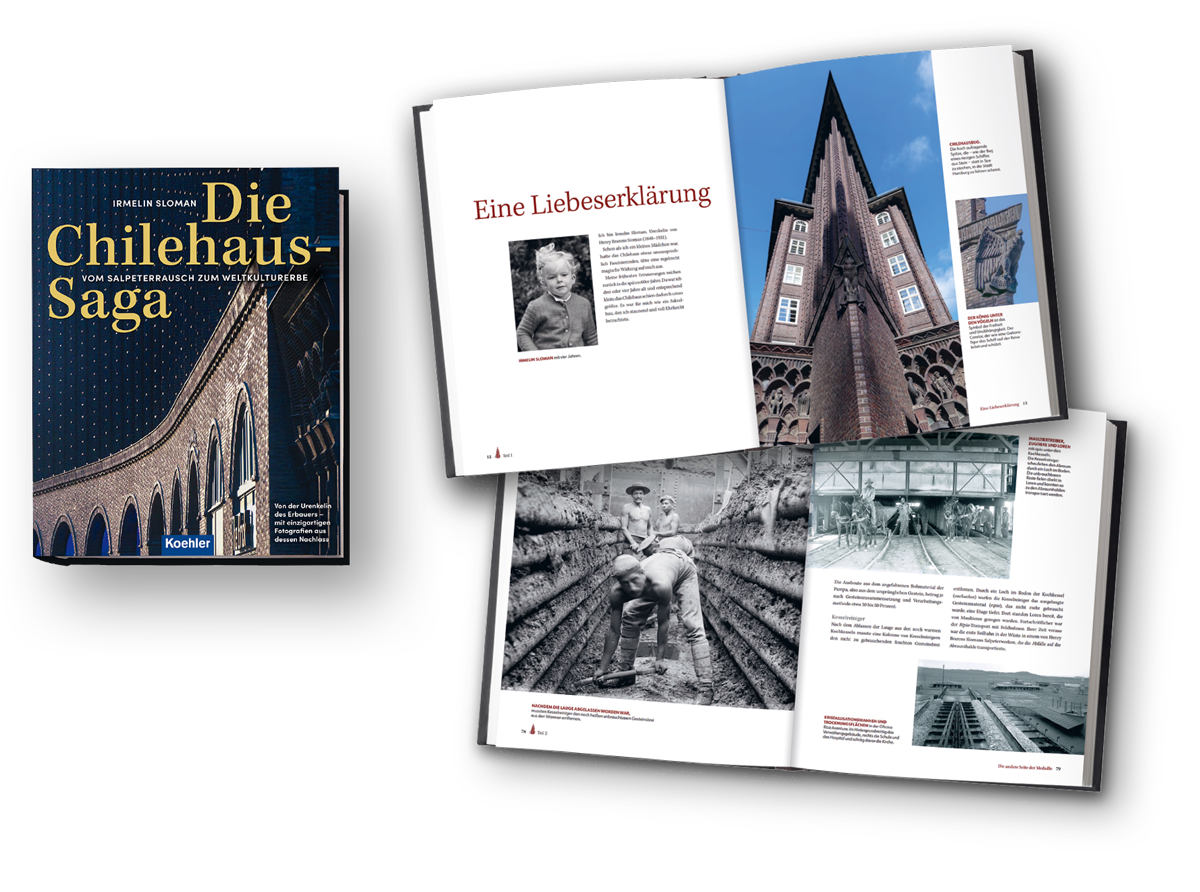

Zum 99. und zum 100. Geburtstag des Chilehauses (erbaut 1921 – 1924) fanden bereits diverse Konzerte mit Bildprojektion statt, außerdem wurden 2024 in Deutschland und Chile vier Ausstellungen umgesetzt und ich konnte mein Buch „DIE CHILEHAUS-SAGA vom Salpeterrausch zum Weltkulturerbe“ im Koehler Verlag Hamburg veröffentlichen.

Ausstellungen

Bildband

Konzerte

Filme

Möchten Sie das Projekt fördern?

Es ist eine große und spannende Herausforderung, diese Projekte in Deutschland und Chile umzusetzen. Ich konnte bereits verschiedene Institutionen, sowie Historiker*innen, Anthropolog*innen, Musiker*innen und andere für das historische Material aus dem Henry B. Sloman Nachlass und meine Projektpläne von Ausstellungen, Bildband, Konzerten und Dokumentarfilmen begeistern (siehe Kooperationspartner).

Um diese in Chile und Deutschland wichtige und einschneidende Epoche des Salpeters aufzuarbeiten, sind zum jetzigen Zeitpunkt in erster Linie finanzielle Mittel notwendig. Die Umsetzung des Projektes ist kostspielig und vom Vermögen meines Urgroßvaters liegt nichts mehr in meinen Händen.

In Chile wird gerade die Fundación Henry B. Sloman gegründet (Henry B. Sloman Stiftung). In Deutschland ist eine Kooperation mit einer gemeinnützigen Stiftung in Vorbereitung, dabei geht es einerseits um die Nutzbarkeit des Materials für Öffentlichkeit und Forschung und andrerseits um die dringend erforderliche Konservierung, Restaurierung und Digitalisierung der z.T. vom Zerfall bedrohten Materialien ab 1898. Wegen Kontaktaufnahme zur Stiftung wenden Sie sich bitte an mich.

Wenn Sie nicht unbedingt auf eine Spendenquittung angewiesen sind, bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das Projekt schon jetzt unterstützen. Denn das verfallsgefährdete Material muss dringend restauriert und digitalisiert werden.

Möchten Sie die Projekte mit Schulkindern in Chile fördern, können Sie an den Verein OK-OK-eV.de steuerbegünstigt spenden. Er unterstützt dieses Projekt.

Für nähere Informationen zu den benötigten Mitteln können Sie hier unseren Sponsorenflyer herunterladen.

Ich freue ich mich auf Ihre Mail, Ihren Anruf und Ihre finanzielle Unterstützung.

Projekt Kontonummer:

Irmelin Sloman (Chilehaus-Saga)

DE59 3707 0024 0273 0554 01

DEUTDEDBKOE

Herzlichen Dank!

Die Industrialisierung der Atacama Wüste

Die Atacama-Wüste liegt zwischen dem Pazifik und den Anden und besteht aus mehreren Gebirgszügen und Hochebenen. Sie ist mit 107.741 Quadratkilometern so groß wie Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen zusammen. Die Distanzen sind enorm, das Klima extrem trocken.

Bevor in der Atacama-Wüste Salpeter abgebaut werden konnte, mussten Wege, Schienennetze, Stromversorgung und die Industrieanlagen errichtet werden. Jedes Salpeterwerk war wie eine kleine Stadt mit Produktionsanlagen, Infrastruktur und Häuserblocks, in denen die Arbeiter und ihre Familien lebten. Andere Ortschaften gab es kaum.

Henry B. Sloman importierte einen Großteil des in den Werken benötigten Materials auf Großseglern aus Deutschland, sogar Lebensmittel in Konservendosen für die Bewohner der Oficinas (Salpeterwerke). Der Transport der schweren Maschinen und Metallkonstruktionen vom Hafen in die höher gelegene Pampa war dabei eine besondere Herausforderung.

Henry B. Sloman

* 1848 in Hull, England, + 1931 in Hamburg, wurde – nachdem sein Vater verarmt war – als Achtjähriger zu Verwandten in Hamburg gegeben.

Nach einer Schlosserlehre versuchte er ab 1870 sein Glück an der Westküste Südamerikas, erst im Eisenbahnbau, dann als Angestellter einer Salpeter Firma. 1892 baute er auf Kredit das erste von insgesamt fünf eigenen Salpeterwerken. Nach beinahe 30 Jahren in der Atacama-Wüste kehrte er nach Deutschland zurück. Er erwarb einen Gutsbetrieb in Mecklenburg-Vorpommern und ließ in Hamburg das Chilehaus bauen.

Die Arbeitsbedingungen

Der Salpeterabbau war für die Arbeiter mit enormen körperlichen Anstrengungen verbunden. Da man Arbeitsschutz, z.B. gegen den gesundheitsschädlichen Salpeterstaub noch nicht kannte, gehörte Staublunge zu den Spätfolgen. Viele Arbeiten wurden in der prallen Sonne, an Kohleöfen oder an Becken mit heißer Lauge ausgeführt, die den Salpeter aus dem Gestein löste.

Besonders für die vielen indigenen Tagelöhner aus dem fruchtbaren Süden Chiles war die Arbeit im extremen Klima der Pampa schwer zu verkraften. Die Atacama ist die trockenste Wüste der Welt mit enormen Temperaturschwankungen von 40 Grad am Tag und um die 0 Grad in der Nacht. In der Salpeterpampa, einer 700 km langen und bis zu 100 km breiten Hochebene, wachsen in weiten Teilen keinerlei Pflanzen.

Das Leben im Salpeterwerk

Henry B. Sloman legte Wert darauf, dass die Bewohner seiner Werke in ihrer Freizeit und an Festtagen ein lebenswertes Leben führen konnten – das war für damalige Verhältnisse äußerst ungewöhnlich. Er baute nicht nur Schulen, Hospitäler und Kirchen für die Bewohner*innen seiner Oficinas (Salpeterwerke), sondern ermöglichte ihnen auch Kultur (Musik, Theater und Tanzkurse) und große Festveranstaltungen.

Allerdings wurden die Arbeiter wie in allen anderen Minen auch in den Werken Henry B. Slomans für ihre Arbeit nicht mit Geld, sondern mit Kunstmünzen entlohnt, den sog. „Fichas“, die nur im Werk selbst galten. Das war insofern problematisch, als die Arbeiter*innen kein Geld sparen konnten, um sich z.B. ein eigenes Stück Land zu kaufen.

Der Staudamm

Um seine fünf Salpeterwerke mit Strom versorgen zu können, errichtete Henry B. Sloman zwischen 1904 und 1906 am Río Loa, einem Fluss mitten in der Wüste, einen 38 m hohen Staudamm. Etwa 200 Arbeiter waren auf dem Bau beschäftigt. Der Tranque Sloman versorgte die Werke Buena Esperanza (Gute Hoffnung), Rica Aventura (Reiches Abendteuer), Prosperidad (Wohlstand), Grutas (Grotten) und Empresa (Unternehmung). Jede Oficina war wie eine kleine Stadt mit ca. 2000 Anwohnern.

Der chilenische Präsident, Pedro Montt reiste zur Eröffnung des Staudamms persönlich an. Es war ein großer Fortschritt, Strom mit Wasserkraft statt mit Dampfmaschinen zu erzeugen.

Auf einem Friedhof in der Nähe des Tranque Sloman findet sich das Grab eines Arbeiters, der beim Bau des Staudamms ums Leben kam. Es ist das einzige mit einem gemeißelten Grabstein. Der Staudamm und das Maschinenhaus sind beide chilenische Nationalmonumente.

Die Verschiffung

Das „weiße Gold“ wurde mit der Eisenbahn zum Hafen transportiert. An der Küstencordillere war die Schienenführung zum Teil abenteuerlich steil.

Von den Landungsbrücken in Tocopilla wurden die Salpetersäcke in Leichtern zu den Vier- und Fünfmastern der Reederei Laeisz gebracht, die das kostbare Salz um Kap Horn herum nach Hamburg verschifften. Auch die „Peking“, die jetzt restauriert als Teil des Deutschen Hafenmuseums in Hamburg vor Anker liegt, umrundete vielfach die Südspitze Amerikas im Auftrag von Henry B. Sloman.

Auf dem Rückweg von Hamburg nach Chile waren die Großsegler mit Metallkonstruktionen und Maschinen beladen, die in den Salpeterwerken benötigt wurden. Auch Lebensmittel in Dosen, Bier und was die Arbeiter und Angestellten sonst zum Leben brauchten, wurde aus Deutschland importiert.

„Das Chilehaus ist eine Hommage des Industriellen Sloman an Chile.”

Claudio Castellón Gatica, chilenischer Historiker und Anthropologe Zitat aus dem Film „Das weiße Gold“ von Robert Krieg und Monika Nolte 2000.

„Die Geschichte des Salpeters” hat „eine gute und eine schlechte Seite. … Ausländische Kapitalgeber haben einen großen Beitrag zur Entwicklung unseres Landes geleistet. … Sie schufen Arbeitsplätze und haben in gewissem Maß die Lebensqualität einiger verbessert – nicht aller. … Die vielen Salpeterarbeiter erwirtschafteten mit ihrer Arbeit, ihrem Schweiß, ihrem Blut … großen Reichtum”, der sich aber „nicht in der Lebensqualität der Arbeiter” widerspiegelte.

„Warum bewundere ich Sloman? Weil Sloman ein Unternehmer mit einer anderen Vision war. Für ihn zählte nicht nur die Produktivität seiner Arbeiter, sondern er berücksichtigte auch die sozialen Belange bis hin zum Religiösen.” Obwohl er Protestant war, habe er auf eigene Kosten in „allen seinen Salpeterwerken katholische Kirchen gebaut. Das war wichtig für gute Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Andrerseits war Sloman auch beteiligt an der größten Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, denn auch er bezahlte seine Arbeiter mit Fichas.” (Kunstgeld, das nur in den werkeigenen Läden ausgegeben werden konnte.) „Aber im Vergleich mit den anderen Salpeterwerken jener Epoche war die Lebensqualität in den Sloman’schen Minen zweifellos weitaus besser.”

Kooperationspartner

Um ein so großes Projekt realisieren zu können, braucht es viele Köpfe und Hände, profundes Wissen und eine Menge Geld.

Haben auch Sie Interesse, die Chilehaus-Story zu unterstützen? Dann kontaktieren Sie mich gerne.

Folgende Institutionen stehen mir bereits mit Rat und Tat zur Seite.

… in Deutschland

-

Chilenische Botschaft Berlin, die Botschafterin/der Kultur Attaché

-

Deutsches Hafenmuseum Hamburg, Stiftung Historische Museen Hamburg

-

Initiative Hamburger Architektur Sommer

-

Internationales Maritimes Museum Hamburg

-

Generalkonsulat der Republik Chile in Hamburg, der Konsul

-

EU-LAC Foundation, Hamburg

-

MARKK – Museum am Rothenbaum für Kunst und Kulturen der Welt, Hamburg

… außerdem:

-

Instituto Cervantes im Chilehaus

-

Hauptkirche St. Katharinen Kirche Hamburg

-

Koehler Verlag Hamburg

-

Kultur-Port.de

-

Magazin Filmkunst & Kultur in Winterhude e.V.

-

Metropolis Kino Hamburg

-

Reederei F. Laeisz: Kunststiftung Christa und Nikolaus W. Schües

-

Dr. Dirk Reder, Historiker

… und:

-

Gerda und Horst Badura

-

Hannelore und Ignacio Campino

-

Manfred F. Fischer, Autor: „Das Chilehaus in Hamburg“

-

Prof. Claus Friede, Claus Friede*Contemporary Arts

-

Robert Krieg, Monika Nolte, Dokumentarfilm: „Weißes Gold“

-

Kai Krüger, Journalist und Autor

-

Isabel Lipthay

-

Mathias v. Marcard, Marcard Pro Arte

-

Florian Müller-Goldenstedt, Nachfahre von Zeitzeugen

-

Thomas Palm, Pianist

-

Joachim Paschen, Historiker

-

Bernd Paulowitz, ehemaliger Welterbe Koordinator der Hansestadt Hamburg

-

Burghard Petersen, Nachfahre von Zeitzeugen

-

Dr. Dirk Reder, Geschichtsbüro Reder, Roeseling, Prüfer

-

Dr. Margarete Schweizer

-

Hans Christian Thiel, Nachfahre von Zeitzeugen

… in Chile

-

Deutsche Botschaft Santiago de Chile, die Botschafterin

-

Deutsch-Chilenischer Bund

-

Deutsche Schulen und Deutsche Auslandsschulen in Chile

-

Feuerwehrkompanie Henry Brarens Sloman, Tocopilla

(Primera Compañía de Bomberos Henry Brarens Sloman, Tocopilla, de 1889) -

Fundación Altiplano, Arica y Parinacota

-

Goethe Institut, Santiago

-

Regionalregierung von Antofagasta (Gobierno Regional de Antofagasta)

-

Stadt María Elena, Pampa del Toco, der Bürgermeister

-

Universidad de Chile, Santiago

… sowie:

-

Rodolfo Andaur, Kunsthistoriker, Künstler, Kurator

-

Claudio. E. Castellon Gatica, Gründer des „Museo Antropológico de María Elena“ in Chile

-

Prof. Gastón Fernandez, Anwalt für Bergrecht, Mitglied des Rates der Nationaldenkmäler Chiles

-

Prof. Dr. José Antonio González, Historiker

-

Prof. Sergio González Miranda, Historiker

-

Cristián Heinsen

-

Prof. Dr. Magdalena Pereira, Historikerin, Kunsthistorikerin

-

José Quilapi, der Mapuche-Tenor

-

Carlos Toloza Sanchez, Historiker

-

Jorge Villazon-Leon, Nachfahre von Zeitzeugen

Förderer

Mein besonderer Dank gilt auch den privaten Spendern,

die nicht namentlich genannt werden möchten.

Aktuelles

Erschienen 2024:

Irmelin Sloman

DIE CHILEHAUS-SAGA

Irmelin Sloman erzählt in diesem Bildband eindrucksvoll vom harten Geschäft des Salpeterabbaus, führt durch die Entstehungsgeschichte des Chilehauses in Hamburg und präsentiert den bisher unveröffentlichten Nachlass ihres Urgroßvaters Henry B. Sloman, dem berühmten Chile-Salpeter-Händler: alte Negative, Fotografien und Dokumente, die viele Jahre in einer alten Scheune auf ihre Entdeckung gewartet haben. Das einzigartige Bildmaterial wird hier erstmalig veröffentlicht.

Buchbestellung mit persönlicher Widmung der Autorin

Hier können Sie den Bildband DIE CHILEHAUS-SAGA (Hardcover, 23,5 x 30 cm, 272 Seiten) mit einer persönlichen Widmung der Autorin für je 39,95 € zzgl. 3,95 € Versandkosten = gesamt 43,90 € unter Angabe Ihrer Kontaktdaten sowie des Widmungswunsches bestellen: buchbestellung@chilehaus-saga.de

Bitte überweisen Sie die Gesamtkosten auf folgendes Konto: Deutsche Bank 24 Köln, Kontoinhaberin: Irmelin Sloman , IBAN: DE59 3707 0024 0273 0554 01, BIC: DEUTDEDBKOE, Verwendungszweck: Bildband Chilehaus-Saga, Ihr Name und Ihre Anschrift. Sobald Ihre Überweisung eingegangen ist, wird der druckfrische Bildband mit der gewünschten Widmung versendet.

Veranstaltungen 2026

Freitag, 15. Mai 2026, 18.30 Uhr, nachträglich zum Hafengeburtstag

Die Chilehaussaga I

»Einmal Hamburg – Chile und zurück, bitte!«

Konzert zwischen den Genres mit Projektion historischer Fotografien im Rahmen des Hamburger Architektur Sommers 2026

Benefiz-Veranstaltung zur Rettung des Henry B. Sloman Archivs

Was hat das Chilehaus mit Großseglern zu tun?

Lassen Sie sich in die Zeit der Salpeterfahrt entführen: Erleben Sie eine Kap Horn Umseglung, das Leben der Salpeterarbeiter in der chilenischen Atacama Wüste, die Bedingungen der Seeleute an Bord der Frachtsegler und tauchen Sie ein in das Hafenmilieu.

Schnuppern Sie den Zeitgeist der Epoche aus den verschiedensten Perspektiven und erfahren Sie etwas über die Vorgeschichte des Chilehauses, das mit Gewinnen aus Salpeterimport finanziert wurde.

Vor fünf Jahren entdeckte Irmelin Sloman das verschollene Archiv ihres Urgroßvaters Henry Brarens Sloman, Bauherr des Chilehauses. Besonders das fotografische Material – aufgenommen um 1900 in der Atacama Wüste – ist einzigartig und findet selbst in Chile nicht seines gleichen. Vor dem Umzug des Sloman Nachlasses in die Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv wird eine Auswahl der historischen Fotografien nun der Öffentlichkeit präsentiert in Kombination mit Musik aller Genres aus der Salpeter-Ära.

Gesang und Moderation Irmelin Sloman, Urenkelin des Chilehaus-Bauherrn, Klavier Thomas Palm

Veranstaltungsort: Forum der Handelskammer, Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg, barrierefrei

15.05.2026, 18.30 bis ca. 20.00 Uhr

Anmeldung nicht erforderlich

Eintritt frei – um Spenden zur Rettung des gefährdeten Bildmaterials aus dem Henry B. Sloman Archiv wird gebeten. Spendenquittungen über die Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv. Dringender Bedarf zur Digitalisierung zerfallender Dokumente.

Eine Veranstaltung der Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv >

Dienstag, 09. Juni 2026, 18.30 Uhr, nachträglich zum Welterbetag

Die Chilehaussaga II

»Vom Chilesalpeter zum Chilehaus«

Konzert zwischen den Genres mit Projektion historischer Fotografien im Rahmen des Hamburger Architektur Sommers 2026

Benefiz-Veranstaltung zur Rettung des Henry B. Sloman Archivs

Was hat das Chilehaus mit Chile zu tun?

In einer alten Scheune der Familie entdeckte Irmelin Sloman vor fünf Jahren den verschollenen Nachlass ihres Urgroßvaters Henry Brarens Sloman, Bauherr des Chilehauses. Finanziert wurde das Gebäude mit Gewinnen aus dem Import von Chilesalpeter, dem begehrten „weißen Gold“ der vorletzten Jahrhundert-Wende. Das historische Bildmaterial aus der Zeit um 1900 erzählt, was dem Chilehaus vorausging. Die Fotografien werfen Licht auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Salpeterwerken. Irmelin Sloman begab sich auf den Weg nach Chile, um mit dortigen Expert*innen das Material zu ergründen.

Aus vielen unterschiedlichen Blickwinkeln schildert sie die komplexen Themen und verbindet die Bildpräsentation mit der Musik der Menschen, die auf den Fotos zu sehen sind. Kommen Sie mit auf diese Zeitreise und lassen auch Sie sich berühren von all den vielen Schicksalen, die den Bau des Chilehauses ermöglicht haben. Erleben Sie Teile des einzigartigen Bildmaterials in Kombination mit Musik aller Genres aus der Salpeter-Ära.

Gesang und Moderation Irmelin Sloman, Urenkelin des Chilehaus-Bauherrn, Klavier Thomas Palm

Veranstaltungsort: Elbe-Zimmer der Handelskammer, Adolphplatz 1, 20457 Hamburg, barrierefrei

09.06.2026, 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr

Anmeldung nicht erforderlich

Eintritt frei – um Spenden zur Rettung des gefährdeten Bildmaterials aus dem Henry B. Sloman Archiv wird gebeten. Spendenquittungen über die Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv. Dringender Bedarf zur Digitalisierung zerfallender Dokumente.

Eine Veranstaltung der Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv >

Mittwoch, 24. Juni 2026, 18.30 Uhr, Platzhalter in weiß

Die Chilehaussaga III

»Schiff aus Stein – Staudamm in der Wüste«

Konzert zwischen den Genres mit Projektion historischer Fotografien im Rahmen des Hamburger Architektur Sommers 2026

Benefiz-Veranstaltung zur Rettung des Henry B. Sloman Archivs

Was hat das Chilehaus als Hamburgs Welterbe mit den chilenischen National Monumenten Tranque Sloman und dem dazugehörigen Wasserkraftwerk in der Atacama Wüste zu tun?

Und wer war der Mann, der diese Bauwerke konstruieren ließ? Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Henry Brarens Sloman (1848 – 1931), der sich aus ärmsten Familienverhältnissen emporarbeitete. Als gelernter Schlosser suchte er sein Glück in Südamerika: erst als Schienenleger im Eisenbahnbau in den Anden und später als Angestellter im Salpetergeschäft. Nach 22 Jahren machte er sich selbstständig.

Wie erging es seinen Arbeitern in den Salpeterwerken, und denen, die den Staudamm Tranque Sloman bauten? Wie gestaltete sich der Bau des Chilehauses? Und welche Wirkung hatte diese Ikone des Expressionismus auf die Fotografie, Kunst und Werbung?

Vor fünf Jahren wurde der verschollene Nachlass der Familie Sloman wiederentdeckt. Vor seinem Umzug in die Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv wird dieses historische Fotomaterial nun der Öffentlichkeit präsentiert in Kombination mit Musik aller Genres aus dieser Zeit.

Gesang und Moderation Irmelin Sloman, Urenkelin des Chilehaus-Bauherrn, Klavier Thomas Palm

Veranstaltungsort: Forum der Handelskammer, Adolphplatz 1, 20457 Hamburg, barrierefrei

24.06.2026, 18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr

Anmeldung nicht erforderlich

Eintritt frei – um Spenden zur Rettung des gefährdeten Bildmaterials aus dem Henry B. Sloman Archiv wird gebeten. Spendenquittungen über die Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv. Dringender Bedarf zur Digitalisierung zerfallender Dokumente.

Eine Veranstaltung der Stiftung Hanseatisches Wirtschaftsarchiv >

Ausstellungen

15. November 2024 bis 5. Januar 2025 | Internationales Maritimes Museum Hamburg, Kaispeicher B | Sonderausstellung

SCHIFF AUS STEIN

100 Jahre Chilehaus

Im Jahr 1924 wurde in Hamburg nach zweijähriger Bauzeit das Chilehaus nach den Plänen des Baumeisters Fritz Höger fertiggestellt. Es gehört zu den imposantesten Bauwerken Hamburgs und wurde zum Symbol für den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg. Bauherr war Henry Brarens Sloman, der seinen Reichtum durch Abbau und Import von Salpeter aus Chile erworben hatte. Dank der ausländischen Devisen konnte er trotz der Hyperinflation in den Krisenjahren 1922/23 den Bau finanzieren. Im darauffolgenden Jahr wurde das Chilehaus seiner Bestimmung als Kontorhaus in der Hamburger Innenstadt übergeben.

Damals bezeichnete man Hamburgs ersten Wolkenkratzer wegen seiner ungewöhnlichen Gebäudeform auch als Schiff aus Stein. Wie kein anderes Gebäude seiner Zeit hat das Chilehaus die damalige Architektur beeinflusst. Es wurde zur Ikone des Expressionismus, war das meistfotografierte Gebäude der 1920er-Jahre und wurde von mehr Künstlern abgebildet als irgendein anderes Bauwerk jener Zeit. Heute zählt es zum UNESCO-Welterbe »Speicherstadt und Kontorhausviertel mit Chilehaus«.

Neben der Ausstellung im MARKK über Salpeterabbau und der im Deutschen Hafenmuseum, Schuppen 50A über Salpetertransport zeigt auch die Sonderausstellung im IMMH Materialien aus dem vor drei Jahren entdeckten Henry B. Sloman Archiv und aus der Privat-Sammlung Irmelin Slomans: Pläne, historische Fotografien und Postkarten, Druckgrafik u. a. über den Chilehausbau, das vollendete Gebäude und seine Wirkung.

Im Rahmen des Lateinamerika und Karibik Herbstfestivals 2024 der EULAC-Foundation „Hamburg, Lateinamerika und die Karibik: mehr als 100 Jahre gemeinsame Geschichte”

Ausstellungssort: Internationales Maritimes Museum Hamburg – IMMH – Deck 2

Koreastraße 1, 20457 Hamburg

Weitere Informationen: 040 300 92 300, info@imm-hamburg.de

4. Juni 2024 bis 31. Oktober 2024 | Deutsches Hafenmuseum, Standort Schuppen 50A

Unbequeme Erinnerungen

Auf den Spuren des Salpeterhandels in Chile und Deutschland – ein Werkstattprojekt im Kubus inmitten des Schaudepots des Museums

Zum 100-jährigen Jubiläum des Chilehauses, das zwischen 1922 und 1924 im Auftrag von Henry Brarens Sloman in Hamburg errichtet wurde, werden Fotografien aus dem privaten Henry B. Sloman Archiv präsentiert.

Der Chilehausbau wurde finanziert mit Gewinnen aus Abbau und Import von Chilesalpeter. Das vielfältige und eindrucksvolle Bildmaterial des Henry B. Sloman Archivs aus den Jahren 1900 bis ca. 1913 gewährt Einblicke in die Transport-Logistik: Salpeter wurde in Säcken verpackt mit Eisenbahnen von den Salpeterwerken in der Atacama Wüste zu den chilenischen Häfen befördert. Dort wurden die Fracht auf Großsegler wie die Viermastbark „Peking“ verladen, die das in Europa zu Düngezwecken und zur Sprengstoffherstellung begehrte Salz um Kap Horn nach Hamburg importierten. Umgekehrt wurde nahezu alles, was in den Salpeterwerken benötigt wurde – Kohle, Turbinen, Dampfmaschinen, Feldbahn-Lokomotiven, Baumaterial sowie Essen, Getränke und Kleidung – aus Deutschland nach Chile exportiert. Die Ausstellung gewährt Einblicke in die Lebens- und Arbeitsbedingungen im chilenischen Salpeterhafen Tocopilla, wo Henry B. Sloman seine Landungsbrücken betrieb. In einem umfangreichen Begleitprogramm soll die Auseinandersetzung mit Erinnerungspuren zum globalen Salpeterhandel in der Stadt Hamburg vertieft werden.

Das Projekt findet in Kooperation mit dem Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt (MARKK) statt, das sich im gleichen Zeitraum in einer eigenen Sonderausstellung mit den Arbeits- und Lebensbedingungen in den Salpeterwerken auseinandersetzt.

Veranstaltungsort: Deutsches Hafenmuseum

Standort Schuppen 50A, Australiastraße, 20457 Hamburg

Weitere Informationen: 040 428137130, info@deham.shmh.de

24. Mai 2024 bis Januar 2025 | Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt

Weißes Wüstengold – Chile-Salpeter und Hamburg

Anlässlich des 100-Jährigen Jubiläums des Chilehauses in Hamburg rückt die Ausstellung die Arbeits- und Lebensbedingungen der Salpeterarbeiter und ihrer Familien in der Atacama-Wüste in Chile in den Vordergrund. Deren Ausbeutung und Schwerstarbeit in der trockensten Wüste der Welt sowie die hohe Nachfrage nach dem „weißen Gold“ als Grundlage für Dünger und Sprengstoff begründeten Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts den Reichtum europäischer „Salpeterbarone“, wie der Hamburger Unternehmer Hermann Conrad Fölsch und Henry B. Sloman, dem Erbauer des Chilehauses. Aber auch die archäologischen und ethnografischen Chile-Sammlungen des MARKK wurden vielfach von deutschen Geschäftsleuten im Rohstoffhandel ausgegraben oder erworben.

Die Ausstellung spürt dem Widerstand und der Identität der Menschen in der Pampa nach und beleuchtet Praktiken einer Rohstoffausbeutung, die etwa mit dem Abbau von Lithium bis heute nichts an Relevanz verloren haben. Bislang unbekannte historische Fotografien und Leihgaben aus Privatarchiven treten in Beziehung mit Objekten des MARKK und mit zeitgenössischen künstlerischen Perspektiven aus Chile, die die gesellschaftliche Bedeutung der Salpeterära für die Gegenwart beleuchten. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Deutschen Hafenmuseum Hamburg, das parallel eine Werkstattausstellung mit dem Schwerpunkt maritime Infrastruktur des Salpeters zeigt.

Veranstaltungsort:

MARKK | Museum am Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt

Rothenbaumchaussee 64, 20148 Hamburg

Weitere Informationen: +49 40 42 88 79 – 0

Pressestimmen

Ruth Asseyer, KulturPort

Geschichten vom Hafen, Schuten, Salpeter und Handel

Lesen Sie einen interessanten Artikel von Ruth Asseyer aus der Zeitschrift KulturPort. Um das Chilehaus und seine Hintergründe geht es ab dem dritten Absatz. Zum Artikel >

Peter Helling, NDR 90,3 Kulturjournal

Eindrücke von der Präsentation im Schuppen 50A

Hören Sie rein in Peter Hellings Bericht mit Stimmen aus dem Publikum!